|

| roland schäroeuvres |

curriculum vitae |

vues d'expositions |

bibliographie |

amis |

| |

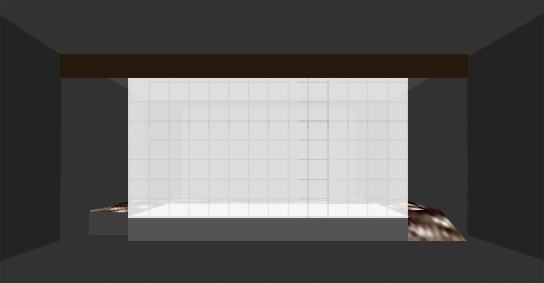

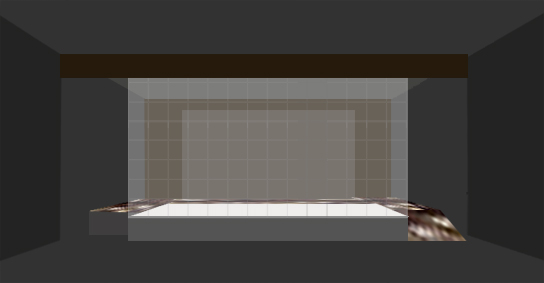

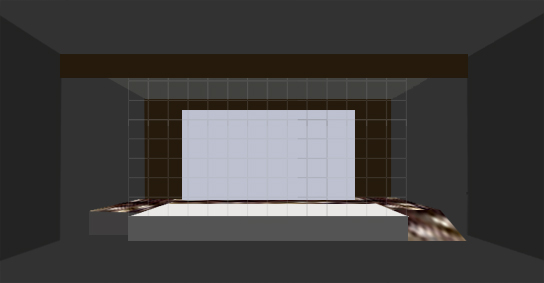

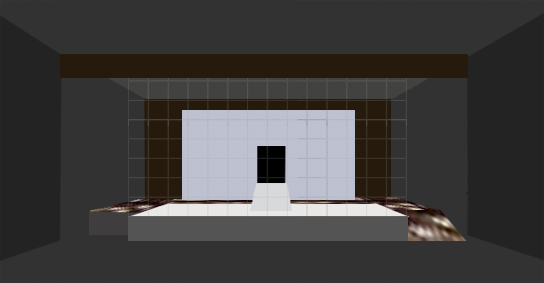

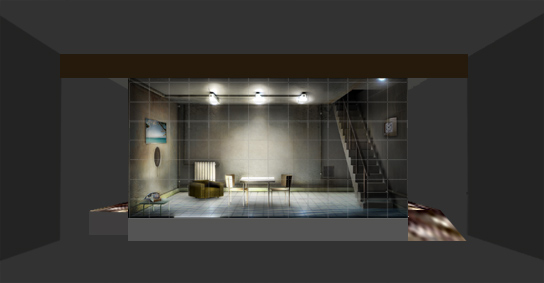

"les crabes ou les hôtes et les hôtes", de roland dubillard, théâtre du rond-point, paris (mars 2004)

collaboration à la scénographie; mise en scène caterina gozzi >> dossier de presse (pdf)

avec: thierry bosc, luc antoine diquero, maya mercer et maria verdi

dessins préparatoires

images de synthèse projetées sur tulle: jean-françois marcheguet, arte-factory, paris

|

presse: le monde, 1er mars 2004 L'absurde

visionnaire de Roland Dubillard, Jean-Michel Ribes, 56 ans, met en scène Le Jardin aux betteraves, une pièce qui n'avait pas été montée depuis sa création par Roger Blin, en 1964. Pour moi, Roland Dubillard est un auteur incroyablement moderne, très en avance sur son temps : il a montré, avant tout le monde, l'état de complication dans lequel on vit aujourd'hui, les repères qui pètent, les certitudes qui fichent le camp, cette culture éclatée où on ne sait plus très bien où sont nos valeurs, les labels culturels qui ne sont plus aussi sûrs qu'auparavant... Mais ce qui en fait un grand auteur, c'est son univers très particulier, qui ne repose pas sur la volonté de raisonner, de déduire, de dénoncer : Roland Dubillard est en apesanteur au-dessus des choses, hors de toute dramaturgie lourde : sa façon de raconter le monde, c'est le sursaut, ou le saut dans le vide. Et son œuvre, qui apparaît concassée ou cocasse ou absurde ou délirante, on la retrouve aujourd'hui, pleine d'humanité et nous racontant notre monde de manière bien plus exacte, sans doute, que ceux qui ont voulu en donner des visions définitives. Comme le disait Louis Jouvet : "Jouez léger si vous voulez que ce que vous dites ait du poids..." Le Jardin aux betteraves en est un bon exemple : que nous dit cette histoire d'un quatuor de musiciens perdus dans une Maison de la culture, elle-même perdue dans un champ de betteraves ? Avec elle, Dubillard nous parle de la culture, de ses dérapages, de la perte des valeurs dites culturelles - mais aussi de l'amour, de la paternité, de l'argent... Dubillard, c'est un humour qui est le dernier signal de détresse et en même temps la dernière résistance à la connerie... C'est en ce sens-là qu'il est très jeune : dans cette résistance aux valeurs établies, au convenu. Caterina Gozzi, 40 ans, est italienne, installée en France depuis une dizaine d'années. Elle a déjà mis en scène La Maison d'os dans le cadre d'ateliers, et monte au Rond-Point Les Crabes ou les hôtes et les hôtes, pièce créée en 1970 par Dubillard lui-même et remontée par l'auteur en 1995. Je suis italienne, et donc Dubillard ne fait pas partie de mon univers, de mon histoire ; mais depuis mon arrivée en France, c'est l'auteur dont je me sens le plus proche, dans une sorte de nécessité. La phrase-clé pour comprendre son œuvre, à mon avis, est celle-ci, que l'on trouve dans ses Carnets en marge : "Dans ce monde qui est là sans m'avoir demandé mon avis, où je n'ai rien fait, pas même la langue que je parle, - eh bien, mourir, il faudrait aussi que ça se fasse sans moi. Et quand ça se fera, je ne serai pas plus satisfait que je ne le suis par ma vie dans ce monde que je n'ai pas signé, qui me reste étranger, et que je n'ai jamais eu le désir de connaître..." Roland Dubillard parle comme personne des êtres en état de perte : Les Crabes, c'est l'histoire d'un couple de jeunes gens en difficulté financière, qui cherchent une solution et louent leur maison - la maison, dans toutes les pièces de Dubillard, est une métaphore du corps. Cette maison-carapace est elle-même en état de perte : elle fuit, elle tombe en morceaux. Ils la louent à un couple de locataires plus âgés qui vont, littéralement, les dévorer. Dans la pièce, le mouvement entre le fait de se remplir et de se vider est perpétuel - et ce balancement entre le trop-plein et le trop vide, entre la surface et la profondeur, suscite un grand effet comique. Mais, surtout, Dubillard nous dit quelque chose de très fort sur notre condition d'aujourd'hui : nous sommes devenus des êtres chargés dans un monde de plus en plus schizophrène, un monde qui nous remplit tellement de données, d'informations, de complications qu'on en est totalement vidés, incapables de tirer un fil... C'est un univers

très noir, en fait, sans espoir : avec ses histoires de fuites

et de soudures, Dubillard lance aussi un vrai cri d'alarme sur notre

état sécuritaire d'aujourd'hui - tout plomber, tout

souder, c'est un état de mort. Mais la fuite, la perte - cette

folie qui est porteuse de toute possibilité d'aller plus loin,

d'imaginer, d'inventer -, est aussi porteuse de mort... Qu'il ait

compris tout cela dès les années 1960-1970 est très

impressionnant. (...) |

|

libération, 23 mars 2004: Festival Dubillard au théâtre du Rond-Point, Paris VIIIe arrdt. «Madame fait ce qu'elle dit», tlj à 18 h 30 jusqu'au 27 mars. «Les Chiens de conserve» et «les Crabes», 21 heures, sf lun., sam. 15 h 30 et 21 heures, dim. 15 h 30, jusqu'au 28 mars. «Le Jardin aux betteraves», à 20 h 30 sf lun, dim. 15 h 30. Jusqu'au 9 avril. la question : Quel spectacle voulez-vous voir ?» des caissières du théâtre du Rond-Point, «Dubillard» répondent souvent les spectateurs. Ils ne sont pas venus voir telle ou telle pièce (sauf ceux attirés par «François Morel et la fille Depardieu»), mais Dubillard. Et ils ont raison car les quatre pièces à l'affiche (d'autres suivront le mois prochain) sont comme les épisodes d'une seule et vaste saga du monde, des plongées dans l'eau délicieusement trouble d'un univers où l'incongru est roi et les rêveries, reines (au pluriel, car c'est un roi polygame). Quel que soit le sujet, on y voit entrer en scène des hurluberlus qui se demandent ce qu'ils font là. A la fin, il arrive qu'ils aient trouvé la clé du coffre, qui est celle des songes. Le spectateur, lui, s'en laisse conter. Déglingué. Au début, tout semble à peu près normal. Un couple attend des vacanciers auxquels il a loué sa villa, «le Crabe» ; un concertiste répète un morceau de Beethoven, dans une maison de la culture de province ; un manitou de l'alimentation pour chiens pourchasse celui qui aurait prétendument assassiné sa fille. Et puis, subrepticement, au fil d'une écriture qui savonne joliment la pente du prévisible et des genres répertoriés, tout se dégrade, se déglingue, explose. Les baignoires débordent, les crabes que sont devenus les hommes se mangent entre eux (les Crabes). La tête de Beethoven que l'on croyait en bronze renferme peut-être la vraie tête du musicien, et la maison de la culture en forme d'étui à violon devient un engin spatial (le Jardin aux betteraves). Abrégeant la poursuite, le dénommé Garbeau tue ledit Armand avec «le chose», un revolver (les Chiens de conserve). Il y a un intense plaisir à voir ces pièces coup sur coup. On peut même pousser le vice, voire la vertu, jusqu'à s'offrir en guise d'amuse-gueule (à 18 h 30) une rasade de Madame fait ce qu'elle dit, dernière pièce de Roland Dubillard, dédiée à sa compagne Maria Machado. Une amorce de pièce plutôt, complétée par des extraits des Carnets en marge y afférant. On y retrouve un peu l'atmosphère de la Maison d'os, mais à l'envers. Car, étrangement, donc merveilleusement, toutes les pièces de Dubillard se retournent dans leur oeuf. Quand Catherine Marnas avait mis en scène les Chiens de conserve, en 1996, elle l'avait lue à travers le film burlesque américain. Renouant avec ce travail huit ans plus tard, avec les mêmes accessoires et, en partie, les mêmes acteurs, elle en donne une version plus inquiétante. Deux partis pris qui ne s'excluent pas. Il en va de Dubillard, en ce domaine, comme de Tchekhov : la comédie est un drame et inversement, dans un subtil glissement perpétuel. C'est ce qui manque à la mise en scène de Jean-Michel Ribes, par ailleurs plaisante, du Jardin aux betteraves. Outre un décor parfait de Jean-Marc Stelhé et un François Morel qui parle le Dubillard couramment, le spectacle se veut trop efficace pour laisser s'installer le mystère. Improbables. Cet alliage difficile a été miraculeusement trouvé par Caterina Gozzi avec les Crabes. Le coup de maître, c'est d'avoir réuni des acteurs formant des couples plus qu'improbables. Thierry Bosc et Maria Verdi d'un côté, Luc Antoine Diquero et Maya Mercer de l'autre. Autant que les personnages, leurs styles de jeu (et leurs références théâtrales) s'opposent. Si bien que chacun, tragiquement solitaire, joue la pièce dans une désopilante et dévastatrice cohabitation avec les autres. L'ambivalence dubillardienne tourne à plein régime. Que des spectateurs viennent demander du «Dubillard» est, en soi, un réjouissant succès. Dans ses Carnets en marge, le 17 février 1970, l'ami Roland s'interroge sur le sujet. «La pérennité d'une oeuvre est assurée non par son succès, mais par la survivance de sa mise en doute», note-t-il, ajoutant : «J'écris non pour obtenir un succès mais pour que mon angoisse se prolonge.» Jean-Pierre THIBAUDAT |

|

l'humanité, 8 mars 2004 (...) Mesurons

les dégâts des locations de vacances avec les Crabes

ou les hôtes et les hôtes (1970), mis en scène

par Caterina Gozzi (2). Un jeune couple fauché cède

pour un temps sa villa en bord de mer - où la baignoire fuit

atrocement - à une homme et une femme envahissants. Prenant

possession des lieux et des propriétaires, les intrus les phagocytent,

les insèrent dans leurs querelles de ménage, les engluent

dans leurs rancours, en un mouvement heurté de manducation

cannibale. C'est comique et terrifiant, au fil d'une écriture

faite de coq-à-l'âne, de mots en ricochets sur la plus

belle eau d'une imagination libre où tout fait ventre à

l'auteur, qui ouvre chaque carapace pour montrer l'humanité

tripes à l'air. La langue, prolifique, à l'abord saugrenu,

révèle des gouffres en toute feinte ingénuité,

au moyen d'une escalade par associations d'idées, en une suite

ininterrompue de liens de cause à effet produits par une raison

autre ; celle de celui qui pose sur le monde, avec constance, un regard

à jamais irréconcilié. Inquiétante étrangeté

à la française. Thierry Bosc et Maria Verdi y vont carrément

dans l'affreux sans-gêne, jusqu'au malaise. Luc-Antoine Diquero

brosse du jeune homme un délicat portrait de naïf au yeux

bleus, tandis que Maya Mercer traite la jeune femme avec une grâce

distraite. On ne se lassera pas de Dubillard. (...) Jean-Pierre

Léonardini |

|

http://www.la-peniche.com: Entre théâtre de l’absurde, théâtre comique et théâtre tragique, les Crabes ou les hôtes et les hôtes noie parfois son spectateur mais se presse de tendre une main bienveillante pour le repêcher avant qu’il ne coule définitivement. Le spectateur aurait dû se méfier dès le début : n’entend-il pas des bruits d’eau, des bruits de bulles qui remontent à la surface dans les instants qui précèdent l’arrivée des comédiens ? Le canevas de la pièce Les crabes ou les hôtes et les hôtes , écrite en 1970 par Roland Dubillard, est simple. Une villa au bord de la mer doit être louée car les jeunes propriétaires de cette villa n'ont pas d'argent, les huissers frappent même à leur porte. Les locataires arrivent, s'installent, prennent possession de la maison et y introduisent un ordre chaotique. Le texte prend inlassablement par rapport à cette trame narrative, des chemins de traverse, qui parfois perdent le spectateur. La pièce est reçue dans l’instant, avec une possibilité de retour immédiat sur le texte infime, même après une lecture. Que dit Roland Dubillard ? Pourquoi le dit-il ? Et pourquoi à ce moment précis ? Les réponses sont parfois difficiles à trouver et il faut quelques fois se résoudre à être emporté par ce flot de paroles, situé hors de toute convention, pour pouvoir voir enfin arriver une planche salvatrice. Heureusement, Dubillard manie magistralement la langue. Il jongle avec les enchaînements, les rimes, les sonorités et offre un texte poétique, fait pour la diction. Les comédiens ne se privent pas pour jouer, digérer, interpréter, toujours avec beaucoup de talent leurs tirades. Parmi les comédiens, il faut noter la présence de Maya Mercer, qui joue la jeune femme de blanc vêtue, et qui n’est autre que la belle-fille de l’auteur (fille de l’auteur anglais David Mercer et de Maria Machado qui deviendra la femme de Roland Dubillard). Sa diction se veut monocorde, sa posture raide, par opposition à Madame la locataire, vêtue de noir, interprétée par Maria Verdi, explosive sur scène. Caterina Gozzi qui met en scène la pièce souligne que « cette matière dense est faite pour le comédien, elle s’ouvre au jeu interprétatif par son mouvement continu, son rythme, ses écarts, sa matière sonore ». Si le sens du texte reste parfois obscure, le style est en revanche toujours savoureux. Ce texte est révélé par l’audacieuse mise en scène de Caterina Gozzi et par la talentueuse sonorisation d’Antonia Gozzi. Le spectateur est situé à l’extérieur de cette maison au bord de la mer, comme s’il était lui même dans la mer et qu’il observait indiscrètement le déroulement des évènements. De légères percussions l’accueillent accompagnées de bruits aqueux qui insufflent à la pièce un rythme initial soutenu. C’est séparé de l’intérieur par une grille de fer noir à la trame large et par un filet blanc à la trame serrée, qui sert à la projection d’éléments complétant le décor, que le spectateur assistera à la représentation. Le rideau blanc s’effondrera avec l’arrivée fracassante des locataires, qui marquera le début de l’engloutissement des jeunes gens (en blanc) par les locataires (en noir) qui incarnent une popularité nauséeuse. Monsieur le locataire, joué par Thierry Bosc est un crasseux vagabond effrayant et jovial, qui contraste avec l’aseptisé jeune homme (Luc Antoine Diquero). A partir de cette intrusion, la pièce se transformera peu à peu en un gigantesque champ de bataille. Le tragique n’est pourtant jamais totalement tragique. Il se mêle au burlesque et au comique, de façon parfois un peu étonnante. L’arrivée de Maria Verdi (Madame) déguisée en chien restera un des moments déroutant (ou malvenu ?) de la pièce. Si rien n’est vraiment ancré dans le réel, si tout est vu à travers l’œil déformant de Dubillard, les interprétations sont si personnelles qu’elles deviennent ponctuellement inaccessibles. Le public accroche, puis décroche, puis accroche, puis décroche, tant et si bien qu’à la fin de la pièce, il s’est discrètement éclipsé , sans véritable ovation aux comédiens, pourtant tous convaincants.

|